Cuando faltan sólo 39 días para que cumpla setenta años, Sir Paul McCartney, el hombre blanco, alto, de ojos muy grandes, alguna vez barbado, toca por fin el corazón de la vieja Tenochtitlán.

Ha venido de allá del mar, hacia el oriente, según lo predijo la leyenda, para mostrar su vigor ante más de 100 mil descendientes de los antiguos nahuas, quienes lo han esperado incluso en horas de la lluvia, del frío y de la noche, para rendirse ante su prodigio de deidad viviente: “Pool, güi loooob yuuuu…”

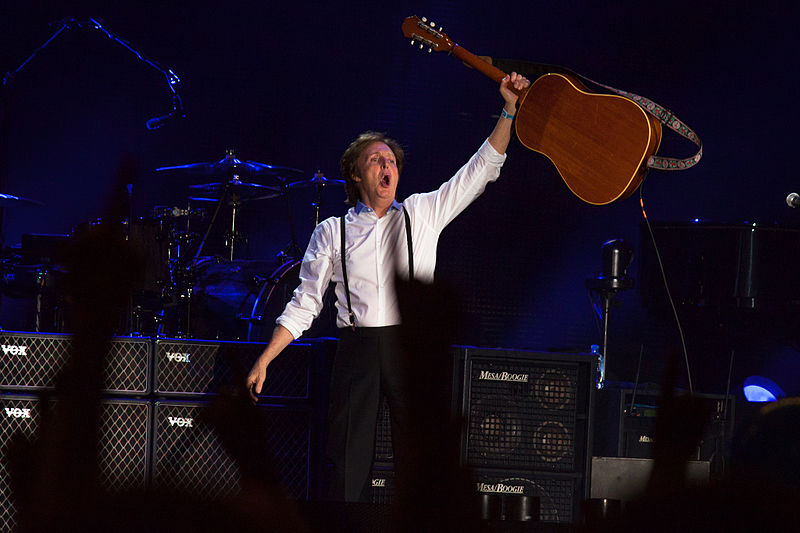

Amo y señor de los sonidos y los silencios, el arte de la música, a Sir Paul le basta un simple “buenas noches, Méjicou… estamos muy contentos de estar aquí, en el día de las madres”, para que las miles de gargantas congregadas en el Zócalo le veneren desbordadas como lo que es: una divinidad de chaqueta rojo encendido, cabellos largos y chimallisesentero original, de cuerdas y clavijero dorado que, al rasgar con la mano izquierda, destella como su sonrisa septuagenariamente juvenil.

Sir Paul McCartney, el genio de los 100 millones de sencillos vendidos, el del inmortalYesterday, el artista quien, de espaldas a lo que un día fue la esplendorosa explanada del Templo Mayor de los aztecas, canta “Hello, Goodbye”, “All my loving” y “Baby you can drive my car” como si el tiempo fuera sólo suyo, como si no se tratara del año 2012 sino de 1965 y a él lo bañaran la luz de la luna y su cielo y no las miles de pantallas luminiscentes de teléfono celular que lo retratan, lo repiten, lo reproducen hasta el infinito, como sólo es posibilidad de quienes son dioses.

El hombre que junto con John Lennon, Ringo Starr y George Harrison es indiscutiblemente el antes y después en la cultura popular del planeta Tierra, el hombre blanco que por el mundo va defendiendo a los animales y repartiendo canciones, viene a compartir a tierra azteca su arte de orfebre en los instrumentos musicales, y recibe aplausos, besos y gritos, como tributo, como obsidiana moderna, flores, canto.

Le llueven de todos los puntos cardinales. De las avenidas desbordadas desde muy temprano por la mañana, de las “mamacitas” que le gritan estridentes “Pooool”, de los más de 4 mil 500 guardias que susurran “ai lob heeer” con algarabía, de las palmas multiplicadas de tantos niños, del “buuu” que antes apagó una pobre pancarta priísta y encendió una oportunista banderola perredista. Pero también nace del “oe, oe oe, oé, Sir Poool, Sir Poool” que lo eleva al cielo sin necesidad de plumas, de las lágrimas de miles de hombres y mujeres que se mueven como marea al son de su guitarra, de los recuerdos que estallan en la noche, de la memoria recobrada, de la cita que un día se postergó y por fin ha sido cumplida: «tres conejos en un árbol, que sí, que no, que sí lo he visto yo».

A las nueve horas, de la noche en que ha llegado, huele a incienso el Zócalo. O a algo que se le parece. Huele a gente junta (200 mil, estimaría la jefatura de Gobierno) y también a festejo de cuatro generaciones mezcladas, hacinadas en una plancha de piedra e historia, de cantos y empujones.

A esa hora huele a bebida de cola que corre por todos los rincones de la plaza, como corren los rumores de sudor y cabello mojado, de algo de alcohol y aroma de yerba, que se extienden más allá de su perímetro. Se escucha el estruendo de voces reunidas, de mota y de desmadre: «ese Pooool, un saludo a la bandaaaa de Tulyehualcoooo», que parece recibir como respuesta el «viva México, cabrones» que enciende la plaza aún más que la noche.

¿Es Él que ha vuelto? Dice la leyenda, que ha de venir el sabio hombre-Dios, protector de las artes y la conciencia de los hombres, para hablar a su pueblo. O quizá para cantarle, que es lo mismo, y decirle que el amor es la única respuesta posible.

Todo se potencia en esa plaza. Todo estalla. Se destruye un “nunca” y se construye un “ya” y en el momento en que los músicos del Mariachi Gama Mil salen al escenario, «obladí, obladá life goes on brah, lala how the life goes on«, miles de gargantas cantan con ellos, miles de manos se elevan a la noche, miles de pupilas destellan euforia y esa deidad de cabellos claros se queda mirando fijamente a la multitud que lo venera.

Todos han llegado a tiempo. Lo mismo la familia de Heriberto González, de Nezahualcóyotl, que se ha formado desde temprano para colarse al primer cuadro del concierto aunque no sepan pronunciar bien eso de “On the Run”, que los grupos de la Prepa 9 que llegaron en camiones alquilados. Los vendedores de cigarros, de galletas, de refrescos sobre 20 de noviembre, o los que surten camisetas a 100 pesos en la entrada de Madero y cazan a los despistados que a las seis de la tarde quieren pasar todavía, cuando la plancha está a reventar. Los de los banderines y binoculares «a 30 la pieza», o el CD pirata -a diez, a diez, a diez-, en una romería incontenible, plena, tal como debió ser cuando la ciudad era un lago, los autos piraguas, el cielo esplendor y la vida otra.

En la noche de su llegada, el ídolo de carne y huesos canta, estruja y los herederos del pueblo guerrero se le entregan dócilmente. Van a escucharlo. Van a creerle: “Let it be”.

Quizá los antiguos presagios no han mentido, y lo ocurrido la noche del 10 de mayo de 2012 ha sido el anunciado regreso del hombre-dios que narran aquellas historias de los antiguos moradores de la Gran Tenochtitlán.

Después de la lluvia de fuego, de los ríos de sangre, de las hermosas ciudades destruidas en los años recientes en estas tierras, quizá es Él, que ha vuelto para hacer oír su voz que canta al cambio verdadero, al nuevo tiempo que es posible, cierto, inmenso, y se revela en dos estrofas:

“Hey, Jude, no lo hagas mal,

toma una canción triste y mejórala.

Recuerda dejarla dentro de tu corazón

y entonces podrás empezar a mejorarla.

Hey, Jude, no tengas miedo:

tú fuiste creado para salir y hacerla tuya,

en el momento que la sientas correr bajo tu piel,

entonces comienzas a mejorarla».

Versión extendida de la crónica publicada en EL UNIVERSAL